外卖江湖里的姑娘们

在刚过去的夏天,“姐姐”成为人们热衷于讨论的话题。

热播剧、综艺节目里、灯光闪耀的舞台上,姐姐们成为主角。

越来越多的人相信,无论拥有怎样的际遇,正青春还是已步入中年,女性都可以在生活和工作中创造价值,实现自我。

她们结婚,不再是循规蹈矩,而是为了“真爱”;她们不再是谁的附庸,穿着精致的职业装在写字楼里追逐梦想;年龄、身材并没有好坏之分,她们享受时间带来的经验与沉淀。

除了乘风破浪的姐姐们,外卖江湖里的姑娘们也同样动人:

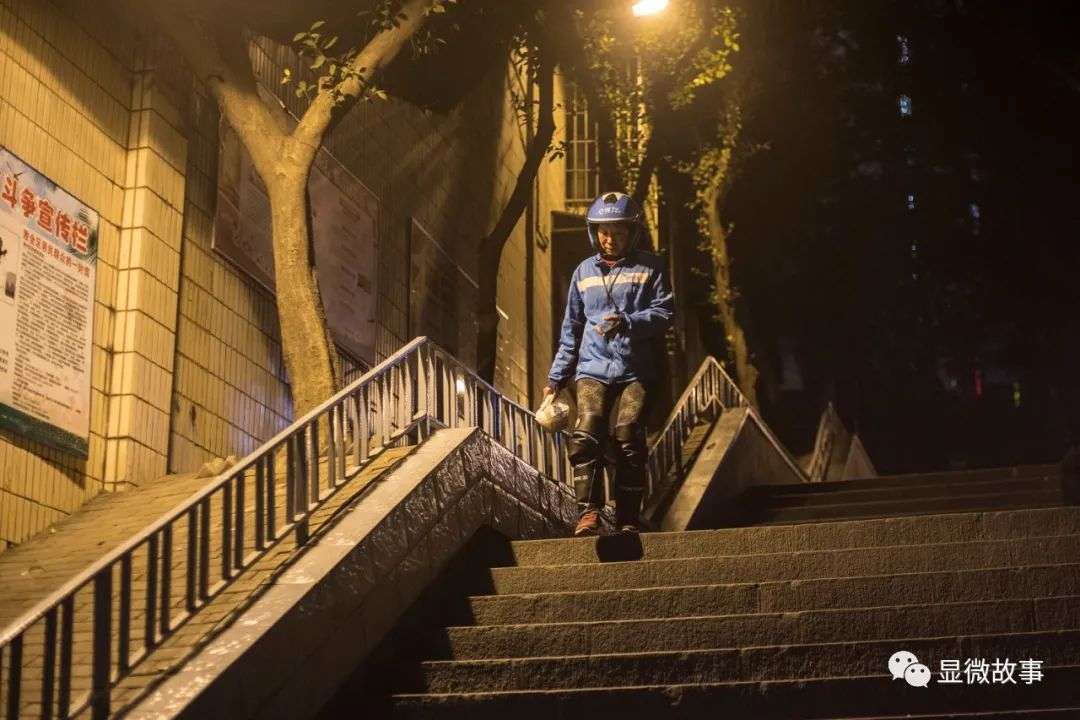

在很多个城市街头,姑娘们把头发挽起来,塞进蓝色头盔里,骑上电动车或者摩托车,闯进了这个以男性为主导的“外卖江湖”。

这个行业消耗体力,需要长时间奔波在外,男性在身体和社会分工上占有优势。

但它拥有更多的公平:不论男女,按接单量计算薪酬,只要愿意付出更多的时间,就必然会得到更丰厚的回报。时间相对自由,不想跑单了可以随时结束一天的工作。

本期显微故事讲述的是一群女性外卖骑手,他们之中:

有的人来自农村,拒绝接受父母安排的婚姻,留在了城市;

有的人是年轻的全职妈妈,陷入育儿焦虑,一度想要自杀,送外卖成为她生活里的空隙,在这个职业里,她体会到难得的自由;

有的人是中年母亲,为了给儿子换肾,50多岁成为所在区域的“单王”之一,全年无休,她说自己从不怨怼于命运,永远选择行动,选择掌握主动权;

她们此前的工作各不相同,也各自拥有不同的人生境遇,外卖员这个职业给她们提供了人生的更多可能性。

以下是关于她们的真实故事:

因为产后抑郁,我选择做一名外卖员

22岁的赵鑫鑫已经两年多没有正经去逛过街,买漂亮衣服了。

2018年3月,她在医院顺利产下儿子,成为一名年轻妈妈。在那之前,她性格爽朗,喜欢在空闲的时候拉朋友喝酒,在青岛的海边遛弯儿。

儿子的到来让她的生活陷入混乱。从怀孕开始,她就不得不从工厂离开,放弃工作——孕吐太厉害,每天都在吐,有一段时间她甚至住进了医院。

妊娠反应在这个女孩身上似乎特别强烈。春天到来的时候,她正式成为全职妈妈,但她很快意识到这个身份意味着什么。

首先是失去了睡眠,刚出生的婴儿不太可能适应成人的作息,他们的哭闹显得特别不确定。

饿了会哭,尿尿会哭,冷了会哭,热了会哭。赵鑫鑫日夜颠倒,有时候会恍惚自己到底有没有休息过。她每天只能睡4、5个小时,并且是断断续续的,儿子睡了她才能休息。

更无法控制的还有身体的反应。涨奶太痛了,乳房硬得像石头,儿子无知无觉地吃奶,她疼得一直哭。孩子吃完不再闹,她的哭泣却并没有停止,一边哭一边还要给儿子拍嗝。

衰老快速到来了,没有表现在皱纹和白发,而是精力迅速衰弱。

刚满21岁的赵鑫鑫觉得自己熬不动夜了,不然第二天起来头昏脑胀,在生小孩之前完全不是这样的。

儿子过于依赖她,以至于赵鑫鑫不得不时时刻刻抱着他,放下就会哭。

她的丈夫从事IT行业,是业务繁忙的程序员,赵鑫鑫刚过了月子丈夫就去深圳学习去了。

她虽然不情愿,但好像也没有拒绝但理由,“他是去学习,也不是去玩”。

最开始的时候,赵鑫鑫觉得看顾孩子困难会跟丈夫吐槽,但丈夫说,你一个大人还看不了一个孩子?后来她就不再提。

但压力并没有消失,而是在不断累积。婆婆去世了,为了怕嫂子有意见,赵鑫鑫也不敢让自己的妈妈来照顾,只能自己一个人受着。

她不会做饭,就点外卖,很多时候在儿子的哭声里吃完。最压抑的时候,她意识到自己患上了产后抑郁,甚至有过自杀的想法。

有天夜里,她看着窗户,想着,从楼上跳下去就好了,是解脱。

送外卖给了她一道得以喘息的空隙。

今年上半年,有回她抱着孩子出门,在街上看到外卖小哥互相笑着打招呼,她也跟着心情舒畅了一点。“当时想着,送外卖时间比较自由,也能跟人打交道”,赵鑫鑫决定成为青岛胶州街头一名外卖配送员。

这个想法一开始并不被家人接受,他们觉得太累,而且有小孩要照顾,但赵鑫鑫这次没有妥协,她明白自己非常需要一个窗口。

如果无法让自己的生活有更多松动的土壤,她觉得自己要“窒息”了。

后来,公公每隔一周会来照顾一段时间的孩子,赵鑫鑫就趁着这个机会去送单。

骑着摩托在街上吹风,她感觉到了久违的自由,对别人来说,接单意味着工作,但对她来说就是放风,“不用看孩子”。

有时候中午送完单,她不想回去,就骑着摩托车满城溜达。

有次,她约以前在工厂和餐厅打工时认识的朋友出来吃晚饭,点了烧烤和啤酒,“自从怀孕就没喝过酒”。

这个工作也让她重新找到与社会的连接,有时候出门,碰到穿着一样工作服的外卖员,大家会互相打声招呼,闲聊几句。

但赵鑫鑫说,虽然送外卖让自己暂时从育儿焦虑里解脱出来,但作为妈妈她还是会牵挂孩子。

有时候送单骑行在街上,她也忍不住想,儿子在家做什么呢。

公公年纪大了,在家爱看电视,儿子又淘气,爱在家里的桌子柜子爬上爬下,一个看不准就容易摔。

她每次到了晚上8点多,就会放弃接单,收工回家。

赵鑫鑫初中毕业后,就来青岛投奔姐姐,在餐馆打工,直到遇见现在的丈夫,成家、生子,在这座城市扎根。

她觉得自己的青春随着儿子的到来,彻底消失了,但她仍然对工作、对未来抱有期待。

等儿子再大点,上了幼儿园,她想着继续送外卖,骑着摩托车接单、抢单,和这座城市里所有职业女性一样,靠劳动实现自己的价值。

重庆年纪最大的女“单王”

重庆市龙头寺区的饿了么骑手很少有人不知道”邹姐”的。

在平均年龄只有20多岁的外卖员群体里,邹姐显得独特:女性,50多岁,是当地年龄最大的外卖员。

如果是更熟悉邹姐一些的骑手,很容易被她身上的力量打动。

这几年,为了给患有尿毒症的儿子攒治疗费,她拼命工作,骑坏了三辆自行车,摔倒过不知多少次。2019年初,儿子终于完成了肾移植手术,身体比以前好了许多,现在每月去复查一次,医生根据情况调整药量就可以了。

邹小容和丈夫用剩下的钱在重庆付了小两居的首付,给儿子在一楼开了一家副食店。

“想让他有个收入来源”,邹小容说,自己和丈夫总会老的,儿子还是要有个自己的收入渠道他们才能放心。

事实上,50岁往后,邹小容感觉体力越来越差了,现在每次跑完单回家,她感觉自己的腿都是软的。

丈夫、儿子不停地劝她回归家庭,不要那么累,欠下的债可以慢慢还。

但个性要强的她怎么都不同意,“我是那种欠着别人钱夜里睡不着觉的人,大家都是血汗钱,不容易,还是要早点还上。”

邹小蓉现在仍然保持每天跑单,但工作时间比儿子手术前要少一些,到了晚上正常下班,不再接夜单。送外卖让她参与到更广阔的世界——现在,邹姐甚至成了“蓝天军团长”,管理30来个“骑士”。

大家有什么疑惑或者困难,都会打电话找她:车子坏路上了,迷路了,超时了,她一个个电话接过去,耐心解答。每天中午,邹小容差不多都会接自己小区里的单,送完外卖正好回趟家,吃儿子做的饭,下午再出门工作。

看着儿子一天天好起来,她特别欣慰,“总算没有白辛苦”。

五年前,刚刚读大一的儿子周帅查出患有尿毒症。

治疗费用、肾移植手术费用对于邹姐家来说是一笔不小的费用,他们卖了县城的房子,用来支付儿子每个月高达3000多元的治疗费用。

在那之前,邹小容和做装修工作的的丈夫在上海常年打工,压力也大,但觉得生活有盼头:儿子在老家念书,顺利读完初中、高中,考上了大学。

知道儿子患病的消息时,邹小容“觉得天都塌了”,她和丈夫从上海回了重庆,照顾儿子的生活。

最初,儿子的身体特别虚弱,邹小容有大半年没有上班,全部时间和精力都用在儿子身上。

他们在重庆接住在邹小容丈夫的妹妹家。等儿子的情况稳定一点了,她在附近找了一份送报纸的工作。

每天清晨三四点钟就要出门,送完一圈报纸回来照顾儿子吃早饭,之后还要出去订购第二天的报纸,但每月2000来块钱的收入还不够儿子的治疗费用。

后来有次她听说送外卖的工资会高一点,多劳多得,就穿上了那身蓝色工作服。最初做外卖员的那几年,她基本全年无休,是龙头寺区“最拼”的外卖员之一。

早上九点出门,要一直到凌晨三四点才回去——重庆有夜市,晚上会有人点烧烤之类的小吃,且送餐费会比白天高一些。

在她这个年纪,很多人已经准备退休,或者休息在家照顾孙辈,邹小容却不得不重新开始学习新的知识、认识新的技术和世界。最开始她用按键的手机,送外卖不得不换成智能机,抢单“没有年轻人反应快,手速快”,只能等着系统派单,或者抢那些别人不愿意接的单。

重庆有些老小区没有电梯,需要外卖员一个个台阶跑上去,年轻人嫌麻烦,她就把单子接过来。

检查出尿毒症的时候,儿子周帅还非常年轻,人生刚刚展开。

尿毒症不好医治,肾源特别难匹配,周帅“会有想不开的时候”,邹小容说。

幸好姑姑会帮着劝解:父母只有你一个孩子,你要是出什么事,父母下半辈子怎么办?

儿子想通之后越来越懂事,每次做腹膜透析,儿子都会叫邹小容出去,不要呆在病房里。

“他是怕我看见心疼”,邹小容说。

有次儿子做完透析疼得昏过去,她进病房送东西,看见儿子的床单上一大片血。“几斤药水往身子里灌,他得多难受啊?”

邹小容说,儿子以前是学钢琴的,大学也考上了艺术学校,特别活泼,但生病之后,像是彻底换了个样子。

“好像人变老了,也没有以前那些爱好了,没有以前爱笑”。

她看着心里痛极了,又不能说出来,怕儿子更难受。现在,她最大的愿望是快点把债都还上,看着儿子平安成长。“我从来不会抱怨”,邹小容说。

她从未想过命运对自己公平与否,所有的结果她都承受,她说自己相信行动是最强大的力量。

做骑手,不做早嫁的农村少女

昆明这天下暴雨,李小茂送完单回到出租屋的时候已经凌晨两点,推开门,白色的狗狗“三茂”就扑上来。

这是20岁的李小茂在昆明的第三份工作,外卖骑手。在此之前,她做了两年多的服务员。

她说,如果不是勇敢地从老家离开,来到昆明,自己很可能已经成为早婚少女群体里的一个——在云南乡下,那是一个退学女生最常见的人生路径。

初一下学期刚上了一个多周的学,李小茂就宣布自己要退学,“不上了”。她描述当时的自己,叛逆、一根筋,不想学习。

李小茂的父母在她还在上小学时就外出打工,一年回家一次,像是熟悉的陌生人。

他们给李小茂的规划是和绝大多数农村女孩一样:结婚、生孩子、过生活。“他们在我十几岁的时候就给我相亲”,李小茂只去见过一回,对方是外婆村里的。

两个人一起去吃米线,她见了面就想走了:对方的长相实在不合她的心意。但吸引父母的是男生拆迁户的身份,有房子,有钱。

李小茂拒绝了这次相亲,后来父母还给她介绍过好多个,直到今天都没有放弃给她相亲的念头。

李小茂都是搪塞过去,最多加个微信聊聊,拒绝见面,“我想和我喜欢的男生在一起”。

父母的想法是找个老实的,女儿能在家庭地位高一点的,但李小茂不愿意接受这样的安排。

她从村里离开,来到昆明,做外卖员的决定也没有告诉父母——她决定开始自己掌握生活。

刚到昆明时她只有15岁,第一份工作是在餐厅中做服务员,切水果。

你能想象的那种工作,需要消耗大量的时间,白班是从早上9点到夜里10点,晚班是从2点到10点,轮换着来。

有时候日夜颠倒,有时候回到宿舍脚是酸的——她们是集体宿舍,十几平米的房间里,塞着几张上下铺,一个屋子里住10个人。

李小茂做了一个多月就离开了,工资太低,一个月1800。第二份工作还是服务员,工作比第一份时高了点,2600元。

李小茂在那里坚持的原因只有一个——她和当时店里的另一个同事谈起了恋爱,离开的原因也只有一个,她和男同事分了手。对方劈腿,她在一年多后才知道实情。2019年4月,她通过当副站长的朋友介绍,成为一名外卖员,生活开始慢慢稳定下来,她自己租了单间,养了狗,在昆明这座城市里有了一个属于自己的角落。

李小茂说,自己似乎从来没有享受过家庭带来的温暖,20年的人生不长,但感觉自己一直都在“漂泊”,没有依靠。

小时候她和爷爷奶奶住在一起,但从未感觉到亲情。

“总有一种寄人篱下的感觉”,她说,奶奶喜欢小儿子,作为大儿子的爸爸不被喜欢,她不知道这是不是奶奶对自己冷漠的原因。

“感觉她养着我们就是因为我爸每月会给生活费”,李小茂从小到大的家长会永远是缺席的——父母外出打工,爷爷奶奶也不会来参加。

和她同龄的年轻人,条件好一些胆子大点的,去往深圳、浙江等地打工,成为工厂或饭馆、店铺里的一颗螺丝钉。剩下的按照父母的安排结婚、生子,成为年轻的爸爸和妈妈。

李小茂有朋友在美容院工作,她没有去打听过对方具体做什么,但感觉能“猜得到”,最后也只能是早早嫁人。

李小茂说自己特别喜欢现在的工作,赚得多,自由。

有时候闲下来,她还会和其他的骑手朋友一起喝酒打牌。父母同在一个城市,她也很少去见面,不愿意接受被安排的人生。

她想着十年之后,到了30岁,自己能有资本在这座城市买个小房子,养一条狗,自由自在,结不结婚都不重要了——她希望自己有能力独自生活。

后记

三位不同际遇、年龄的姑娘在同一个职业跑道上有了命运的交汇,很难说清“外卖员”这个身份具体带给了她们什么。或许它只是一个窗口,让女孩们可以有能力掌握自己的生活,也提供给我们认识女性价值的机会。

很难统计一座座巨大的都市里,有多少个女性正青春,又有多少迈过了中年的门槛。

时间消失在格子间的键盘声、地铁的回音和旋转门的间隙里。

她们职业各不相同,但都在自己所处的平台和领域里踏实耕耘,乘风破浪。

三位外卖员的故事只是无数正与生活搏斗的女性的缩影。

我们记录她们,是在记录真实的人生轨迹,也是在记录刻板印象之下,“独立女性”具体的样子。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App