《我爱摇滚乐》,可谁爱我啊?

在我国并不算长的本土摇滚产业史上,《我爱摇滚乐》这本月刊杂志有着举足轻重且矛盾的地位。

一方面,它是一代摇滚青年心目中的红宝书,“月亮小组”里有人将其称为我国销量第一的摇滚乐杂志,据查在最辉煌的2008年其销量曾经突破10万册——当然这显然与动辄数百万册销量的《格言》、《意林》们没法比,但考虑到后红x崾贝?氨就烈」觥钡摹癮lmost地下状态”,以及《爱摇》单期18元的高定位,这个数字已经足以称之为“真爱”。

(上《爱摇》,很光荣)

另一方面,《爱摇》又并不是一本绝对的“摇滚乐杂志”。与《摩登天空》、《通俗歌曲》、《极端音乐》等同领域的刊物不同,《爱摇》全书有近一半的部分会与摇滚乐完全无关。

它收集网络段子、嘲讽社会事件,也会刊登读者来信,然后把扉页切割成小豆腐块变成读者们的“表白墙”,或者在目录前几页的编辑专栏里开设读者答疑、类似知心大哥式的版块——以至于即使你对摇滚乐哪怕音乐一窍不通,也能无障碍阅读——而这显然很不硬核,让人们追忆起《爱摇》的时候,可以直言不讳地说“当成小黄书看”。

(编辑仿写的“郭敬明体”,和摇滚乐完全无关)

并且它的消失也很突然,没有官方声明,更没有提前暗示。现在许多粉丝回忆起来,也只能定位到2013年这个非常模糊的时间点。

当时不少读者发现已经连续几月在报刊亭买不到杂志,然后耐不住性子跑到 “我爱摇滚乐”的豆瓣小组去问问情况,结果终于在2014年等来了爱摇编辑“飞啊飞啊飞”的发帖《再见,我滚》。

到那时候大家才知道:哦,原来《爱摇》没了。

01 挣扎

彭放告诉我,如果不理解《爱摇》为什么能够成为一代摇青的红宝书,可以回去认真看看《武林外传》。

这个思路的大体逻辑是:你无论从任何角度去理解,《武林外传》讲的都是江湖儿女的故事,有山贼遍布的翠微山、有杜十娘怒沉百宝箱的西凉河、有雇佣金银二老、上官云顿的黑道四大家族。但当郭蔷薇、佟石头这些愣头青们嚷嚷着要闯荡江湖的时候,又总会被佟湘玉、白展堂们反问“你知道江湖在哪儿吗”?

换句话说,整部剧其实在告诉你,江湖并没有一个具体的定义、具体的地点。它更像是一种精神内核,可以具象化为某个人、某个物、某种行为方式——要是江湖还有条条框框的标准,必须刻意地“浪荡”、必须刻意的“快意恩仇”,这不是“打着红旗反红旗”,自欺欺人嘛。

(彭放说这个思路,《武林外传》在片头就点出来了)

对于那一代摇滚青年来说,《爱摇》帮助他们完成了同样的启蒙。

彭放大概是在2009年获得了这样的感受。当时《爱摇》曾经采访过一支来自石家庄的地下乐队,并慷慨地给予了这支乐队好几页的版本,用以介绍他们的成团经历和重要的代表作品,但当彭放决定听一下收录在随刊CD中的歌曲小样时却意外地发现:

这支乐队似乎不会编曲?

或者说何止不会编曲。结合编辑采访的内容来看,彭放大胆推测这支乐队甚至没有人真正意义上的使用乐器,旋律通过各种奇怪的混响音效构成——比如装有石头子的塑料瓶子——歌词则更加一言难尽,似乎作者并没有配合音乐的意思,充斥着嚎叫式的念白,比如“要死一起死,先死没意思”。

更让彭放意外地是,他并没有因为这样的“伪音乐”对这支乐队大失所望,反而在心中油然而生一种“愣朋克”的感觉。用他的话来说,那是他第一次对“朋克”、“摇滚”这些抽象有了具体的理解:

“你说,摇滚会不会其实是一种态度,一种精神,而音乐只是一种表现形式?只是重金属、重低音、强打击的节奏更有记忆点罢了?”

(彭放毕业时去摆摊卖过旧书,角落里的《爱摇》也上了货架)

爱摇曾经的主编晓朱或许会同意彭放的观点。他在接受其他媒体采访时明确表示过“《爱摇》是摇滚杂志,不是摇滚乐杂志”。

但如果站在上帝视角来看,相比于成就《爱摇》的辉煌地位,这种提炼式的摇滚精神或许更适合被形容为“束缚”:

“精神摇滚”内容的确是《爱摇》区别于其他摇滚杂志最大的记忆点,帮助他们极大地拓宽了影响力——比如在彭放的回忆里,他的每本《爱摇》几乎都获得了全班传阅的“礼遇”,读者不乏班委、班花等看上去很“端得正”的非摇滚垂直受众——但其中大量的内容其实并不适合作为内容模型的基础,支撑起出版物的线性发展。

扉页铲铲队员们(也就是编辑们)专栏部分,也有编辑专门写过约炮经历,将自己形容为“提枪上阵的骑士”,说自己在那之前“虎口都磨出了老茧”。

但这背后需要的话题纵深,根本不是一本月刊杂志所能够完成的。以至于最终呈现的结果只是《爱摇》刊载了大量涉性、甚至涉黄内容,然后进行每月循环,鲜有成长。

(后半部分囊括了各种敏感词和马赛克)

彭放也思考过这个问题,结论是“后来的《爱摇》充满了中二感,比起摇青,愤青更容易喜欢上它”。

束缚之下,《爱摇》的“挣扎”,几乎与杂志的生命线如影随形。

他们从创刊开始,就习惯于公布虚假的杂志社地址,以预防被突如其来地“查抄”,编辑们坦然地会在专栏里表示“这就是一本说没就没的杂志”。他们也采用了“杂志随CD赠送”的形式来保证刊物的发行。

在那个年代,由于光盘(音像制品)的版比杂志的更容易申请,大量因为种种原因拿不到杂志书号的出版社退而求其次,用光盘号代替杂志书号,完成出版。比如同样被奉为经典的《游戏机实用技术》,就是通过这种“曲线救国”的方式,得以向国内初代玩家们介绍了大量非官方渠道引进的游戏、游戏作弊秘籍、游戏破解方式等标准的“擦边球”内容。

可就算是这样,无法正常发育的《爱摇》最终还是难逃亏损。他们想过新的挣扎方案,比如推出电子版《爱摇》。

2013年9月05日,《爱摇》上架了电子版的第一期,内容是1999年创刊号的精选。

但这个方案也在更新到第三期后即宣告破产。如今在豆瓣小组上“猎人海力布”发布的电子版链接已经显示“页面不存在”。

另一部分在编辑段郎看来,和当时人们的阅读习惯以及收费阅读的观念有关。当时大家早已习惯了纸质阅读或者是免费阅读,而本身有很多免费的读物可以替代电子杂志,因此电子杂志并不是很流行,销量也不是很高。

纸质版和电子版的命运是相似的,纸质版在第135期出版之后休刊了。那一天正好是《爱摇》纸质版电子版停止更新的日子,2013年的10月20日。

第135期封面

之后的事情,大概连“挣扎”都算不上了,或许只能叫“死而不僵”?

编辑部在休刊之后还存在过一段时间。铲铲队员们曾经想试试APP或者做一些livehouse来维持《爱摇》的运营,但最终都不可行。相当于2014年一整年,《爱摇》只有豆瓣小站及淘宝店在运作,直到那年春节,最后一个在职团队选择彻底解散。

同事们也各自奔向自己的领域。首任编辑晓朱回到了云南,第四任编辑赵亮去了摩登天空做经纪人工作。现在执行主编龊龊,在休刊之后南方报系做记者工作,乌鸦和王二超出家了,段郎则在2015年段郎得到晓朱的授权,开始了《爱摇》的转型之路。

02 转型

编辑段郎加入《爱摇》的过程就很“摇滚精神”。

他第一次到《爱摇》编辑部是在2009年5月,当时他即将大专毕业,本着朝圣的心态他奔赴了石家庄,希望能拜访爱摇编辑部。但当他倒了好几趟车到达杂志社公布的地址后才发现那是一个假地址。

段郎随即联系了发行部的杨凯老师,然后继续倒车,两趟之后才到《爱摇》编辑部,然后“朝圣”忽然又变成了“面试”,主编赵亮老师在热情地接待了段郎之后,将主题快速变成了“是否愿意加入《爱摇》”。

其实那时候其实段郎已经应聘了家乡保定一家大学的行政老师并且获得了实习岗位。并且他还有自考本科的计划,可能还要继续读书。套用脱口秀大会第三季里呼兰的段子,这个邀请在当时那个年代,大可以翻译成一个打工仔规劝一个正经人“你别工作了,一起来打工吧”。

你大可以带入段郎当时的情景,品一品他回答出“可以试试”的心境。

石家庄,摇滚故乡(rock home town)

当然这段故事里也有妥协,不那么摇滚的一面。

在《爱摇》上了两年班之后,段郎的家人以“工作没有社保”、“工资极低”的理由,不再同意他继续待在石家庄。要求其在2011年回到家乡保定。段郎接受了这个结果,他与《爱摇》的关系从编辑部“疏远”到了“远程撰稿”,直到2013年杂志休刊。

但这段富有新媒体时代特征的“工作关系”,又成为了一个新的故事开头。

2014年11月11日段郎在晓朱的豆瓣小组里发了个纪念《爱摇》创刊15周年的帖子。那时候段郎在家乡工作的并不愉快,他认为自己并不喜欢目前身处的行业,于是他决定借用机会向晓朱申请继续运营《爱摇》,以新媒体运营。

接下来就是“all in so Rock!”。

2015年上半年开始,段郎从第三方平台开始,微信、微博、豆瓣贴吧,还有社群开始入手,并在这个过程中招募了一批伙伴,有的是《爱摇》原来的编辑,有的则是豆瓣小组的一些粉丝和一些年轻的读者,陆续将新媒体版《爱摇》打造成型,成为了今天所有内容平台上都能搜到的“我爱摇滚乐Fanzine”。

段郎也开始做“爱摇厂牌”。其实《爱摇》在杂志社时期就有在设计演出了,但是并没有把它作为一个项目来做。而原有杂志社的同事们性格都相对内向,所以一般现场以及外联工作是由性格更外向的段郎来负责。有了这些经验,段郎在做“爱摇厂牌”的时候也显得更得心应手,同时也会有一些粉丝和读者来协助他。

2020年因为疫情的影响,“爱摇厂牌”的开箱演出在8月1日才开启。主题为“后摇滚回魂夜”的天津站活动选择了缄默而克制的器乐/后摇滚取向,活动得到了观众们的好评。在粉丝量有110万的圈内大号Myyule数字音乐云的评论区下,你很容易找到人们的鼓励。

@Myyule数字音乐云微博下的评论

而“我爱摇滚乐Fanzine”的微博账号的粉丝是2万。

当然,粉丝数量并没有可比性,因为他们的工作性质不同。《爱摇》所有的工作人员不到十人,他们也都是义务劳动,没有工资,更没有没有办公室,全员soho,大家也是基于对摇滚乐的兴趣和对《爱摇》的感情做着自己力所能及的事情。

2018年的下半年,龊龊老师也加入了新媒体的工作,目前主要和段郎以及几个排版编辑负责“我爱摇滚乐Fanzine”微信公众号内容的运营。微博则是葡萄和段郎在运营,除此之外段郎还需要运营豆瓣、B站以及抖音、快手等平台。

他们还有一个比“成为新媒体小编”更雄伟的计划,爱摇网校。

2020年7月30日,“爱摇网校”的微信公众号、微博都推出了上线的消息。“我爱摇滚乐Fanzine”的微博账号也在第二天转发那条微博,官宣“爱摇网校”正式开始运营。朱清华是这个项目的负责人。

作为《爱摇》编辑,朱清华比段郎老资格很多——这一点可以从她刚加入《爱摇》的时候的工资标准来充分体现——300元,包住不包吃,弹性工作制,一听就不是这个年代的事儿。

尤其是“弹性工作制+包住”这个组合,更值得细品。《爱摇》实行弹性工作制,很大程度上是因为工作强度并不小,包住则可以最大程度增加编辑们的工作时长。朱清华刚加入的时候总共只有3个编辑。为了应对月刊出版的压力,到后来她已经磨练到可以35个小时不吃饭只喝水,熬夜更是不在话下。

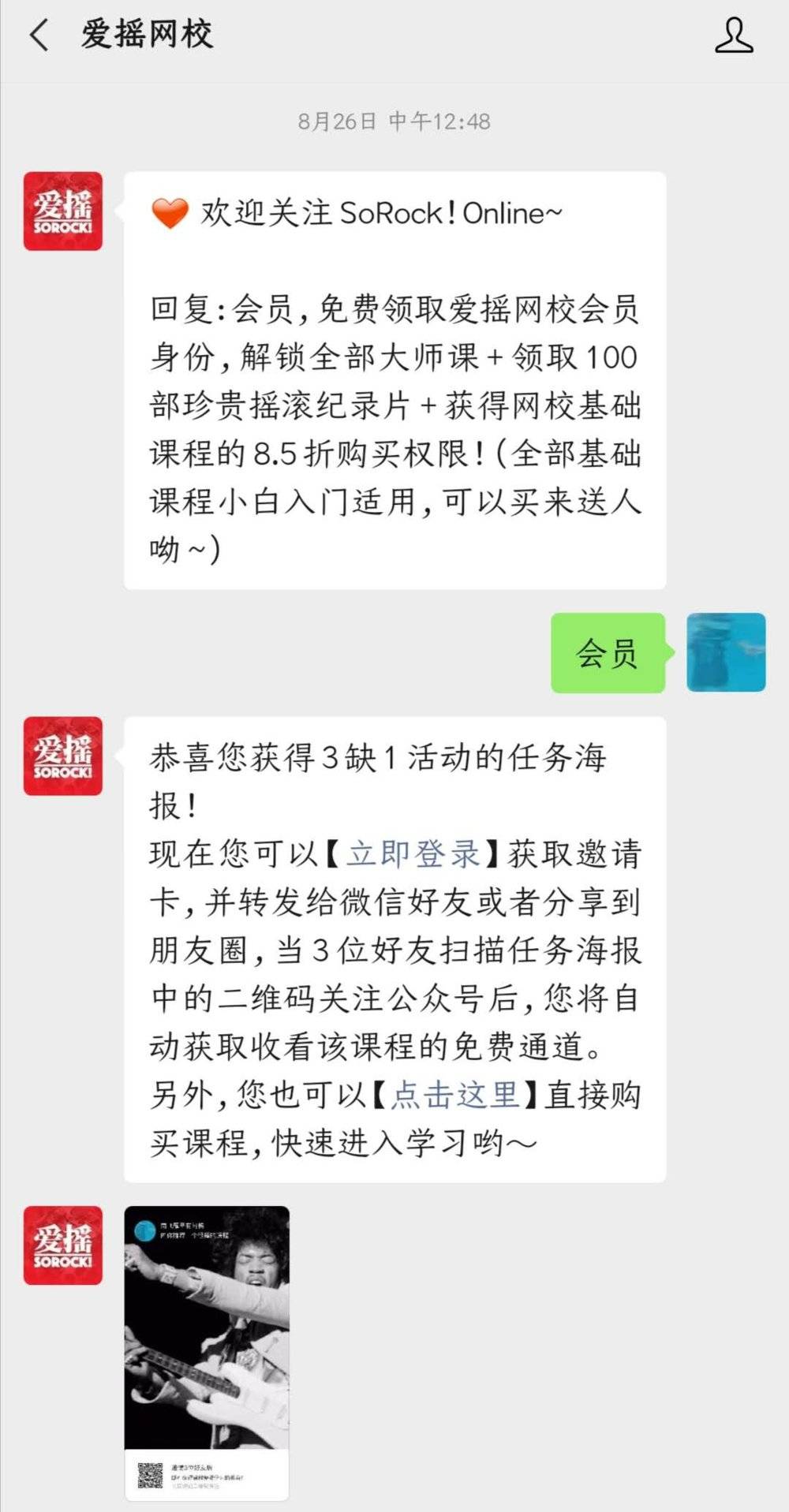

这种猛扑猛打的作风成为了《爱摇》杂志时代留给她的最大遗产。在新媒体时代,她为了推广《爱摇》的新媒体平台,一个人整理出108部摇滚相关的纪录片,作为吸引关注的筹码开放给所有“愿意让三位好友扫码关注公众号”的粉丝们。

但坏的一面在于,成长于那个时代的人们习惯于用情怀来补贴收入,并潜移默化地影响着他们的每一步决策。

同样以这108部纪录片为例,实际上他们也是指望通过这些资源来盈利的。他们设定粉丝们也可以通过购买会员的方式获得纪录片资源,“爱摇网校”的中级会员和高级会员可以拥有,起步价为399元。

显然没有多少人会选择这个方案,包括粉丝关注领取也有漏洞,因为人们可以选择找几个好友关注,等拿到资源后再让他们取关即可。

我对这种状况表达了担忧,但朱清华劝我别太用“生意”来看待这件事:“虽然说无奸不商,但是你要说你人太奸了,你一点亏都吃不了,那你也不能去做一个真正能利益到大众的事儿”。

希望“利益到大众”的她也愿意和所有领取资源的人成为“爱摇网校”的朋友——无论以哪种方式领取——邀请这个人进入交流群大家一起成长,一起聊天聊八卦。

然后朱清华又进入了被“情怀”定义生物钟的生活节奏中。

凌晨一点的粉丝群

对商业利益更加平铺直叙的“爱摇网校”是这种生活哲学的护城河。“我们也不想一直处于特别艰苦的状态,短期可以,长期的话教师受不了,工作人员也会受不了。”

目前为止朱清华基本上已经和她的同事们将会员卡制度设计完备,也搭建好了“爱摇网校”的后台,正在等待“资金”的进入,毕竟在没有钱的情况下,她很难给同事提供很好的福利,“只能走一步看一步”。

缺钱还缺人。

她甚至愿意为了网校的发展开始做“社群运营”,后者在行业语境里的定位非常矛盾,常常在私域流量和骚扰用户两个极端的概念里反复横跳。

“因为没有学生的话,我们网课教师的收入也无法保证。” 朱清华目前要对将近40个老师负责,但是学生目前还不到100个,“如果要是通过我们的网校不能够给我们教师带来真正的利益的话,有再好的蓝图扯淡。”

朱清华这段时间正在疯狂地寻找各种社群,目前受众涵盖小学、中学、中专、专科、艺校、本科的学生社群。

“打算招一批校代,如果有人有这种这些学校的社群资源的话,我也特别希望他们能够尽快的加入我们的团队。” 朱清华在听说我刚今年大学毕业之后,还问我是否有学校的社群,我说我早就退干净了。

朱清华在朋友圈寻找交换群,那天是教师节

03 摇滚

得知我要去采访段郎和朱清华之后,彭放曾经托我向爱摇编辑们“确认”过一个问题:“他们是不是都不看《乐队的夏天》?”

因为在他心里,《乐夏》只是综艺的繁荣,而《爱摇》才是最真实的摇滚现状——“一定有人享受摇滚式的表达,但肯定不是每个人都享受摇滚式的表达,这注定让摇滚精神和大众成为一对反义词”——以此类推,那些启蒙了他“摇滚精神”的《爱摇》编辑们也大概率会对《乐夏》产生生理到心理上的不适。

其实我很同意他的看法。因为即便是有《乐夏》综艺带头,摇滚人生活得也并不好。类似于野孩子乐队、达达乐队、Joyside乐队以及木马乐队等等,无一例外解散过,直到《乐夏》出现在获得重聚的机会。

并且《乐夏》综艺、大众化、音乐化的设定本质上也决定了“音乐表达”上的有限。

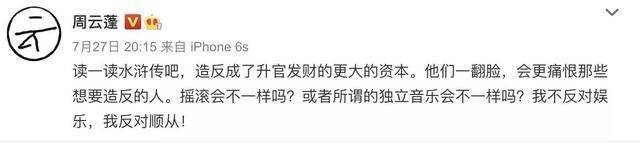

7月27日,另一位摇滚老炮儿周云蓬就曾连发11条微博提出质疑,表示他不喜欢《乐夏》,认为其是在过早地消费和透支刚刚好的中国市场,影响独立音乐的发展,更担心那些顺从于市场的音乐。

但我想来想去,还是没有把这个问题带到段郎和朱清华面前。毕竟晓朱不是说过么,“《爱摇》是一本摇滚杂志,不是摇滚乐杂志”,这么纠结形式干嘛呢。

或者说不定这种看不惯的心态只是另一种包装形式下的“厚古薄今”呢?

毕竟在2020年的今天,《爱摇》休刊7年之后,依旧不断有人在《爱摇》豆瓣小组发帖表示:怀念那个时代,怀念20年前的《爱摇》。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App