古代名人怎么过中秋节_古代名人过中秋节的仪式

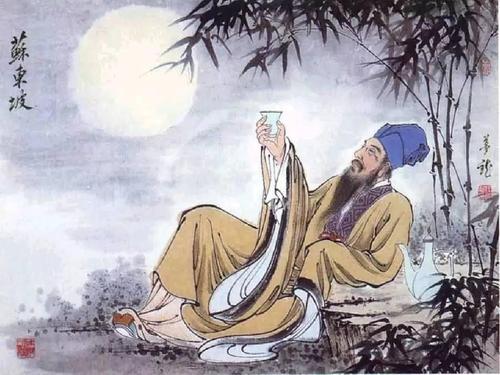

"明月几时有?把酒问青天。"一年一度的中秋节来了,宋朝文豪苏轼又带着他的名作《水调歌头·明月几时有》,从历史深处向我们款款走来。

我们一提到中秋节,下意识地会想到月饼。其实,在古代,美酒更是中秋节不可或缺的伴侣。你看,在这首词里面,苏轼通篇没有提到月饼,却在第二句就"把酒问青天"了。

对于许多古代名人来说,中秋节可以不吃月饼,美酒必须在场。

唐朝诗人李白一生蹉跎。既有供奉翰林,给唐玄宗写诗文娱乐的华贵;又有游山玩水,寄情于祖国壮丽河山的洒脱。李白的诗歌飘逸潇洒,雄奇奔放,给人一种排山倒海、一泻千里的气势。然而,李白的内心是寂寞的。

又一年中秋节到了,李白独在异乡为异客,只能捧出一壶美酒,自斟自饮。一轮圆月挂在天空,李白举杯向天,邀请明月与他对饮。明月,加上李白和影子,便成了3人……李白诗兴大发,挥毫而就:"花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人……"

1076年中秋节到来之际,39岁的苏轼在密州(今山东省诸城市)担任知州。中秋之夜,苏东坡想起了多年未见的弟弟苏辙。

10年前的1066年,苏洵病逝,苏轼、苏辙兄弟扶柩回到四川老家,相聚了一段时间。1069年,兄弟结束服丧期,回到京城候任。此后,苏轼因为上书谈论新法的弊病,被贬出京城,到地方上做官,从此与弟弟苏辙分别。

苏轼比弟弟苏辙大2岁,两人从小就亲密无间,兄弟情深。在这万家团圆的中秋之夜,苏轼欢饮达旦,大醉之余,比往常更深切地思念远在京城的弟弟,便为弟弟写了一首词,这就是本文开头提到的《水调歌头·明月几时有》。

李白、苏轼等古代名人为什么爱在中秋节以美酒为伴?

我们常说,中秋节是家人欢聚一堂的日子。但在交通不便、通讯不畅的古代,人们背井离乡在外做官后,往往经年累月不能回家,除非遇到父亲、母亲病重或者病逝,才会得到朝廷的恩准,回家尽孝。晚清名臣曾国藩,27岁背井离乡进京当官,61岁病逝于两江总督任上,34年宦海沉浮,期间仅因母亲、父亲先后病逝回了两次家。

在这种情况下,回家过中秋节是一种极为奢侈的想法。因此,在绝大多数中秋节,官员是一个人在异乡度过。没有亲人作伴,那就只好以美酒作伴了。

不得不说,那种微醺的感觉,真好。

名人爱在中秋节饮酒作乐,普通人也不例外啊。

在唐宋以前,由粮食酿造的酒属于奢侈品,普通老百姓难得一品。在唐宋以后,随着粮食产量的提高、酿酒技术的进步以及经济社会的发展,美酒逐渐"飞入"寻常百姓家,进入中秋节的餐桌。人们登高赏月,欢聚痛饮,通宵达旦,尽兴而归。

孟元老在《东京梦华录》中记载:中秋节到来时,京城各家酒店重新装饰了一番,增添几分节日的气氛。京城的老百姓纷纷上街买酒,为中秋之夜作准备。到中午十二点,各酒店的酒竟然全部卖光了,不得不扯下卖酒的招幌。夜晚来临,富贵人家把自家的亭台楼榭打扮得漂漂亮亮,普通老百姓也来到酒楼上占得一个好位置以便欣赏月色。

吴自牧在《梦粱录》中记载了3类人群过中秋节:王孙公子和富家巨室,登上高楼,临轩玩月。铺席之家在小小月台上,安排了家宴,一家人开开心心地度过佳节。住在陋巷贫窭的穷人,哪怕典当衣物也要买来美酒,不肯虚度中秋佳节的美好时光。

中秋节给不同阶层的人,都提供了饮酒作乐的机会,与现代的"狂欢节"有异曲同工之妙。

时过境迁,如今,交通方便,通讯发达,家人在中秋节团聚不再是一件难事。中秋晚宴上的美酒,也有了更多选择。

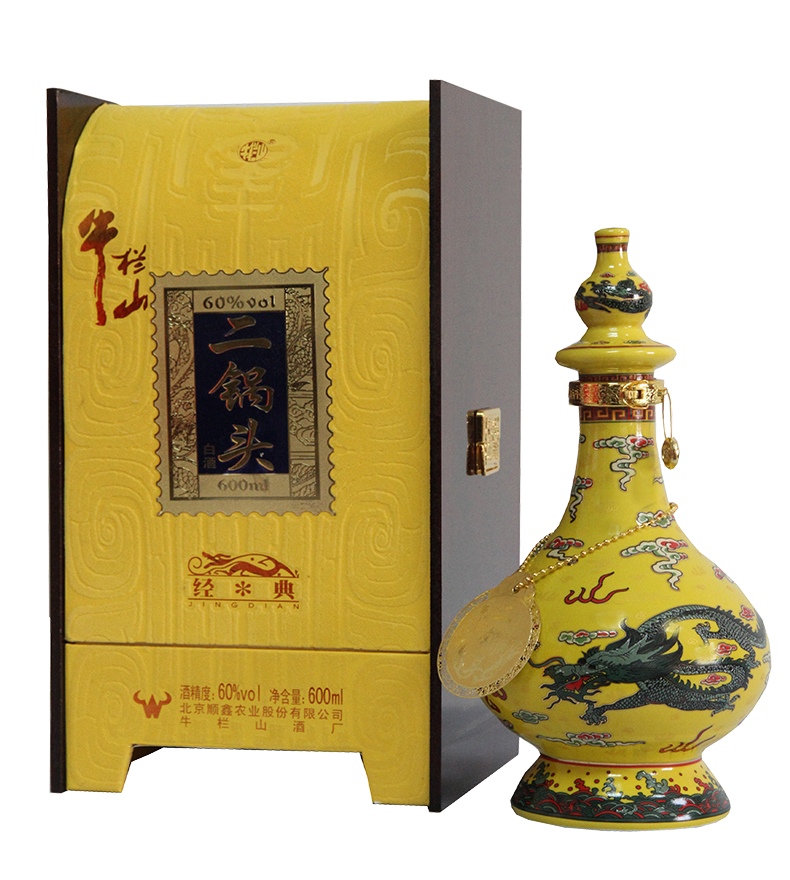

在我看来,能够衬托中秋文化的美酒,一定要有厚重的历史。诞生于北京、拥有800年历史的牛栏山酒,具有清、爽、醇、净的特点,非常适合在中秋节与家人小酌。

北京牛栏山酒厂所处的牛栏山镇,钟聚神山甜井、潮白河之灵气,为二锅头酒开源立宗。60多年来,牛栏山酒厂肩负"传承三百年酿造、发展二锅头产业、弘扬中国酒文化"的时代使命,致力于打造中国二锅头第一品牌,主导产品有"经典二锅头""传统二锅头""百年牛栏山""珍品牛栏山""陈酿牛栏山"等五大系列,每一款都值得与味蕾来一次亲密的约会。

"美酒何时对琼瑟,唾壶敲缺闻高歌。"在中秋之夜,与家人一起小酌一杯牛栏山酒,吃着月饼赏月——这样的中秋佳节,堪称完美无缺。