张之洞的故居为什么显得寒碜_你怎么看

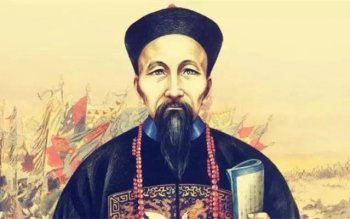

晚清名臣张之洞祖籍直隶南皮,出生地却是贵州兴义。这与张之洞父亲张锳有关。

张锳从1826年以大挑得任知县进入贵州任职,到1855年病逝于贵东道道尹任上,30年来一直在贵州工作、生活。期间,生育了张之洞。张之洞在贵州度过了童年时代。可是,由于张之洞的祖籍是在直隶南皮,便于14岁时回到直隶南平参加科举考试。

1864年,张之洞通过会试,并在殿试中以一甲第三名的好成绩考上进士,点为翰林,进入官场。此后,张之洞做了17年京官,做了26年封疆大吏。做京官时,张之洞租房子居住;做封疆大吏时,又辗转于各地。43年间,张之洞因为各种原因,没有修建自己的住宅。

在晚清四大中兴名臣里,曾国藩、李鸿章都在人生最风光的时候,在故乡大兴土木,修建住宅;左宗棠也在出山之前,利用教书的积蓄修建了几十间房子,即柳庄。唯有张之洞,一直没有修建属于自己的房子。从这一层意义而言,张之洞是没有故居的。

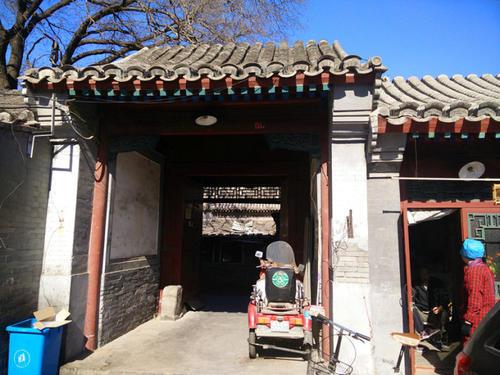

位于今天北京市西城区地安门大街白米斜街11号的一座宅院,勉强可以算是张之洞的故居。

1907年,张之洞在湖广总督任上,被朝廷招进京城,担任体仁阁大学士、军机大臣。进京后,张之洞居住在白米斜街11号。

白米斜街与其说是一条街道,不如说是一条胡同,狭窄而寂寞。据称,白米斜街的得名,是因为胡同里曾经有一座“白米寺”。白米斜街11号原来是一座富家花园。张之洞搬进这座宅院之前,由湖北善后总局拨款2万两白银,进行了整体修缮。

张之洞的宅院规模不算小。当代中国建筑师贾珺所著《北京私家园林志》记载:“宅园格局宽敞,横跨四路院落。中路是住宅主院所在,设有四进院子,各有正房和东西厢房;东路院辟有花园,大门位于东南角,院中堆了一座假山,山上建有凉亭,山下曾经挖有一片很小的水池,旁边种植着繁盛的松柏花草。假山的北面是一座五间正厅,厅北为东楼五间……”

从这段记录我们可以看到,张之洞宅院采取4路四4式布局,正房、东西厢房、花园、假山、水池等一应俱全,比左宗棠在北京的旧居“阔绰”多了。

张之洞在白米斜街11号共住了两年,总体上是比较惬意的。他还正门两侧亲笔题写了一幅楹联: “朝廷有道青春好,门馆无私白日闲。”

这幅对联出自唐朝诗人薛能的一首七律《献仆射相公》。全诗是:“清如冰雪重如山,百辟严趋礼绝攀。强虏外闻应丧胆,平人相见尽开颜。朝廷有道青春好,门馆无私白日闲。致却垂衣更何事,几多诗句咏关关。”

张之洞宅院较为宽阔,因此张之洞的厨师还利用住宅的一部分,在什刹海的前海边开了一家叫“会贤堂”的饭庄。会贤堂与聚贤堂、福寿堂、天福堂、惠丰堂、福庆堂、同和堂、庆和堂并称为京城“八大堂”,成为达官贵人、文人墨客聚会的场所。

1909年10月4日,张之洞由于病重,奏报朝廷,请求开去各项差缺。同日,张之洞病逝于白米斜街11号,享年73岁。10月6日,朝廷赐予谥号“文襄”。所以,后人尊称张之洞为“张文襄”。

张之洞病逝后,上世纪20年代,张之洞的后人将中路院落卖给了在北京大学教书的哲学家冯友兰先生。冯友兰邀请闻一多、张岱年、李霁野等起来住。于是,张之洞故居变得“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。

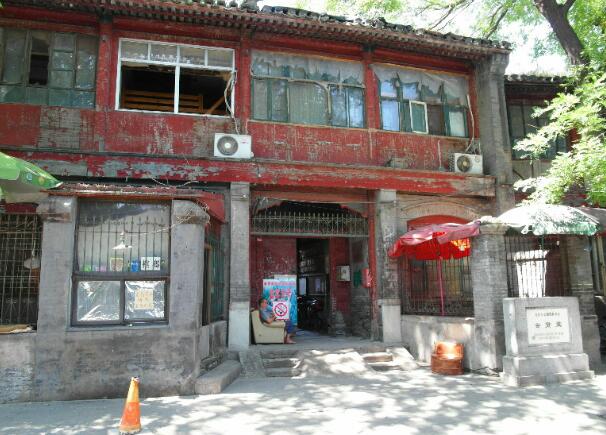

1949年以后,张之洞故居的一部分成为了交通部机关宿舍。上世纪50年代,院子里翻盖了许多民宅,假山、水池等早已不见踪影,不复张之洞故居风采了。1976年唐山大地震发生后,不少北京居民还在张之洞故居的庭院里搭建了临时帐篷,用以抗震救灾。

目前,张之洞故居仅仅遗存照壁、上马石、八字门墙、入口大门、倒座房、花园大门,以及北侧的一排二层楼房等建筑物,显得比较“寒碜”。而更为“寒碜”的是,张之洞故居仅仅被北京市文物局列为“未被核定为文物保护单位的不可移动文物”,连市级文物保护单位都没评上。