四渡赤水的过程到底有多艰险_四渡赤水的过程和艰险

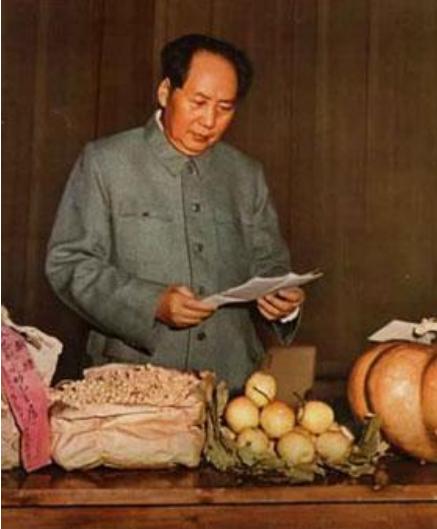

1960年,第二次世界大战中成功掩护敦刻尔克大撤退的盟军将领,英国的蒙哥马利元帅来华,毛主席知道后立马接见了这位世界名将,蒙哥马利看着毛泽东,他知道这就是那个带领共产党和解放军打下了960万平方公里的开国领袖。

虽然蒙哥马利一生也曾经历许多战争,但是像毛主席那样指挥500万人在这么大的领域作战还没有过,世界上也没有几个人有过,于是他突然对毛主席感慨道:

“主席先生,您指挥的三大战役简直可以与世界历史上任何伟大的战役相媲美!”

毛主席听着蒙哥马利的话,并没有放在心上,只是笑着对他说:“三大战役确实打得好,但是比起它们,四渡赤水才是我的得意之笔。”

对于蒙哥马利而言,他可能并不了解这句话的意思,因为表面上四渡赤水发生的战役规模很小,所指挥的部队只有3万人左右,歼敌人数也并不是很多,和三大战役动辄歼敌几十万肯定是没法相比。

那么毛主席为什么要把四渡赤水称为得意之笔呢?四渡赤水又到底妙在哪里呢?

一渡赤水,遵义会议后的无奈之举

曹操曾经说过,善战者无赫赫之功。意思是真正会打仗的将领是不会有多明显的战功的,因为他们不会轻易地把自己陷入危险之中,他们往往在危险还没发生之时便将其躲开,故名将打仗看起来总是一帆风顺的。

所以如果让毛泽东再选一次,我想他也可能会宁愿不要这个经典战役,因为在四渡赤水之前,红军的损失实在是太大了。

1933年,在面对国民党的第五次围剿中,博古、李德独断专行,排挤毛泽东等对红军有着重大贡献的同志,对毛泽东同志提出的有关反围剿的正确意见大都不予采纳。

最终在第五次反围剿中,中央红军大败,不仅损失了许多优秀的红军指战员,就连辛辛苦苦创建起来的中央苏区也全部丢掉了,红军在连续的失利中被迫长征。

在长征途中,中央红军又掉进了国民党在湘江布下的口袋阵,最终的结果惨不忍睹,8.6万人的红军,在过完湘江后,只剩不到3万人,看着被血染红的湘江,毛泽东的心在滴血。

忍无可忍,无须再忍。在拿下遵义后,毛泽东和一些党内的同志站了出来,与妄图推卸责任的博古、李德等人进行激烈的交锋,最终手握真理的毛泽东同志取得了大家的信任,这次会议结束后,他重新掌握了红军的指挥权。

虽然拿到了指挥权,可毛泽东却一点也高兴不起来,因为目前的境遇实在是太危险了。

红军内部在多次的失利下人员不足,士气低沉,外部蒋介石命令薛岳和吴奇伟正拍马赶到,贵州的王家烈也相尽千方百计要把红军赶出去。

想去湘西找贺龙,一条乌江实难过去;欲到四川寻徐向前,长江天堑又将其阻隔。

毛泽东同志完全是受任于败军之际,奉命于危难之间。

可再难,为了红军,毛泽东顶着压力也要上,他明白是第一仗很关键,如果这一仗打胜了对红军的士气会有不小的提升,只是第一仗却打得并不理想。

毛泽东取得指挥权后的第一仗在土城,中革军委准备经过土城北渡长江以和红四方面军会合,这时候郭勋祺却赶至我军后方。

为此,中革军委在土城埋伏了红三、五军团共5个师约1.2万人用以阻击,发来的情报显示追来的川军郭勋祺部是4个团约6000余人,敌我人数比是1比2,我军又占据制高点,应当是较有把握的。

战争很快就打响了,毛泽东和朱德坐在指挥部,战争一开始的发展势头还不错,可随后敌人的炮火越来越猛,我军的好几个阵地被突破,这很不对劲。

“不对,他们肯定不止6000人!”指挥部的毛泽东突然站起来说道。

果然,一查之下,我们的情报有误,川军不是4个团6000余人而是6个团总计万把人,并且后续还有部队赶来,这一下,红军几乎陷入了绝境。

危难关头,毛泽东当机立断,他让红一军团迅速赶回来救援,可红一军团却离土城尚有距离,于是只得让干部团上去顶住了,干部团的团长叫陈赓,日后的开国大将。

干部团上去后,情况有所好转,可川军的增援部队还在陆续赶来,这时候,朱德坐不住了,他提起枪就要到前线去鼓舞士气,毛泽东将其拦住,朱德大声说道:

“老伙计,时至今日,只要红军能安全转移,我朱德的个人安危又算得了什么!”

看着毛泽东担心的眼神,他又说道:“放心,子弹打不到我朱德身上。”

毛泽东知道这就是朱德,平常朴实无华,关键时刻他就是那个军队最靠得住的人,那一刻,毛泽东看着朱德远去的背影,他知道朱毛红军回来了。

朱德赶过去后,大家士气都为之一震,不断打退敌人的进攻,这时,红一军团也及时赶到,双方再成均势。

这下长江是彻底过不去了,毛泽东看着地图,现在红军只有一条路可以走了,看着地图上各个方向的敌我势力,毛泽东的脑袋在高速运转,他想或许即将通过的这条河流应当是有文章可做的。

那条河流叫赤水河。

尽管后面还有好几步,可一渡赤水没什么好想的,只有这条路可以走通,大家也一致通过,就这样,红军迅速撤出了战斗,从土城、猿猴两地一渡赤水,进入川南古蔺、叙永地区。

二渡赤水,娄山关上残阳如血。

一渡赤水后,我军又随后南下进入了云南,在一个叫扎西的小镇上稍作休整,此时,敌军正四面八方向我军靠拢,中央红军依旧很危险。

北面的长江防线有川军十几个旅枕戈待旦,根本过不去;东面滇军为了不让红军深入云南同样是重兵防守;南面薛岳的7个师正穷追不舍,前锋离红军已经很近了;现在能走的路只有西面,那边防守的是王家烈的黔军,能力较弱。

走西面也意味着要再渡一次赤水河了。

中革军委决定让红9军团在扎西大肆活动,造成我军要北上或东进与红四方面军会合的假象,主力部队则分别从二郎渡和太平滩过河,目标直指王家烈。

果然,防守赤水河的黔军根本就没有想到红军会再回来,一个照面,红军就打过了赤水河,渡过赤水后,蒋介石才明白原来红军的目的不是过长江而是东进,他认为红军依旧是想过乌江与红二、六军团会合。

蒋介石立马命令,川军上官云相部南下,黔军王家烈部北上,这样就构成了一道乌江防线,其余的川军各部继续守长江以防止红军北上,薛岳所部则跟随红军摸索前进,可以说往北往东都不好走了。

所以二渡赤水后,毛泽东既不往北也不往东,而是枪口一转往南而去,那里有个地方叫桐梓,正是国民党军最为空虚之处,王家烈此时正在这个地方给他的老母亲做寿。

那天桐梓城内一片喜庆祥和,王家烈正在为红军离开了贵州而高兴,他甚至请了贵州最好的戏台班子庆贺,而就在他得意之时,一个很突然的消息让他的瞳孔瞬间放大,他的参谋小声和他说道:

“红军又来了。”

王家烈简直要崩溃了,桐梓并没有多少兵力,他只得立马带着老母亲惊恐失措地离开,当红军进入桐梓时,桌上的饭菜都还没凉,可见其跑的有多快。

在打下桐梓后,毛泽东知道困难的局面并没有得到太大改变,周围依旧遍布着国民党近40万的部队,并且红军急需一个胜仗来提升士气,于是毛泽东决定再往南,重夺遵义。

而要想拿下遵义,有一道难关是必须要攻克的,那道难关便是天险娄山关。

攻打娄山关这个任务,毛泽东交给了红三军团,红三军团的军团长叫彭德怀,日后的八路军副总指挥、中国人民解放军副总司令,十大开国元帅之一。

娄山关之所以称为天险,是因为他的两边高耸入云,只有中间一条几乎是90度的山路可以通过,这种仰攻在战争中是最费力的。

军团长彭德怀最终果断决定军队以一部向上攻击,另一部则从两侧迂回,直指敌人的指挥所,可无论那一路其实都是仰攻,因此红军花费的代价很大。

最终在我军的不懈努力之下,终于将娄山关攻克,攻克娄山关后,毛泽东走上山顶,看着敌我双方倒下的尸体,他有感而发,写下了传世名篇《忆秦娥·娄山关》,词中有这么两句话更是成为了经典中的经典:

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。 拿下娄山关后,毛泽东没有立马进入遵义,因为后面还有个吴奇伟在虎视眈眈,而吴奇伟只有两个师,红军完全有实力将它吃掉,这一次轮到红一军团登场了,红一军团的军团长叫林彪,他很年轻,还不到30岁。

毛泽东下令由红三军团正面牵制,红一军团向两侧迂回,形成钳形攻势,在红军的猛攻之下,吴奇伟立马被打得丢下部队落荒而逃,他的两个师也随之崩溃。

可林彪不想让他这么轻松地跑掉,于是他下令红一军团向前追击100里,彻底把他们赶出红军的视线。

打完吴奇伟后,毛泽东才进入遵义县城,一进来所有党的领导人都前来迎接,这几仗打出了红军久违的气势,据不完全统计,我军共毙伤国军3000余人、俘3000余、缴枪2000余支、轻重机枪30余挺、子弹30万发,是中央红军长征以来的第一个大胜仗。

三渡赤水,打鼓新场之争,毛泽东同志力挽狂澜。

在二渡赤水之后,我军虽然打了几个胜仗,可敌人的包围也是越来越紧了。当时我军全部集中在遵义这个狭小地带,全军3万人左右。

北面是郭勋奇的三个旅以及中央军的1个师;南面和东面的乌江对岸分别是滇军的3个旅和上一战被打跑的吴奇伟,这一次蒋介石又给了吴奇伟4个师并叮嘱他不要轻敌冒进;西边则是周浑元的3个师以及被红军追着打的王家烈。

由于上次的教训,蒋介石决定还是把江西的碉堡战术用到贵州来,不得不说这个决定是符合当时的实际情况的,因为我军过于集中,只要蒋介石通过修碉堡的方式慢慢推进,红军所能活动的区域就会越来越小,到最后只能分散突围。

这一手把红军逼上了绝路,大家也逐渐地变得急躁起来,各自都在想办法,时间对于红军是不利的,我们必须尽快跑出包围圈。

于是有人提出先去打鼓新场打王家烈,毕竟王家烈的黔军实力较弱,红军打他还是很有把握的。

这个决定是符合军事常理的,先打较弱的部队也确实会更有把握,在讨论了一下后大家都觉得可行,就等着周恩来拍板了,可周恩来却迟迟未动,大家都看着周恩来不知道他在等什么。

这个时候毛泽东站起来了,他说道:“我不同意打打鼓新场!”

这句话让所有人感到震惊,因为毛泽东自己的战争哲学中就包括“先易后难,积小胜为大胜”这一条,现在为什么又改变了呢?

还没等到大家吃惊完,毛泽东又提出打周浑元才是红军最好的出路。

这一下大家可都懵了,周浑元可有3个师并且装备精良,就是把红军拼完了也不一定能消灭掉他,去打周浑元,那不是送死吗?

毛泽东当然有他的理由。

从战术上讲,确实打王家烈更为划算,可如果从战略上讲,打王家烈很有可能是一个得不偿失,甚至会葬送掉中央红军的决策。

首先,王家烈所在的打鼓新场更加靠近吴奇伟的4个师和滇军孙渡部,一旦红军去打打鼓新场,蒋介石势必会让吴奇伟和孙渡前去救援,并让川军乘势占领遵义,前后夹击之下红军的后果可想而知。

其次就算在增援部队赶到前拿下了打鼓新场,并且遵义也能保住,那也对目前的局势起不到什么作用,毕竟那边的给养有限,南下、北上皆无出路,最后弄不好又得返回遵义,这样一来,可就白白浪费了突围的时间。

最后,打周浑元看似不符合军事常理,可这是一招走一步可以看三步的棋。

其一,打周浑元,救援部队肯定会因为周浑元的实力较强而不会那么积极地过来;其二,打得赢最好,打不赢还可以再次渡过赤水,不至于把棋走死;其三,或许在那个时候,毛泽东就已经准备四渡赤水了。

不得不说,仅凭这一仗,就可以看出那时的毛泽东已经迈入了世界一流军事指挥家的殿堂了,他的战略眼光即使是如今我们在知道结果的情况下去看也依旧让人惊叹。

虽然毛泽东说得有理有据,但是在后来的举手表决中,还是赞成打打鼓新场的多,毕竟打周浑元实在是没有把握,并且就算渡过赤水下一步怎么办大家也很迷茫,因此许多人还是觉得先打个胜仗要好。

毛泽东掐灭了烟,他沉默了。但是他知道这件事情还有机会,因为周恩来在这次举手表决中并没有投票,也就是说周恩来也对打打鼓新场拿不定主意。

于是在会议结束后,毛泽东提着煤油灯来到了周恩来的住处,周恩来果然还没有睡,他也在思考之中,毛泽东一进门便拿着地图和周恩来又说了一遍,并向周恩来表示如果打鼓新场那边真的打成胶着状态,湘江战役的惨案很有可能会重新上演。

在经过一番仔细的讨论后,周恩来愈发觉得毛泽东讲的是有道理的,他连夜就召集中革军委又开了个会,最终在这次大会上同意了毛泽东同志的正确意见,红军改打驻守在鲁班场的周浑元部。

从某个角度而言,毛泽东同志拯救了中央红军。

战场所发生的一切也正如毛泽东所预料的那样,打周浑元并没有多少增援部队赶来,周浑元甚至觉得没有必要来救援,这也给我们三渡赤水争取了有利的时间,在好几次猛攻之下,周浑元部被暂时打退了,我军在茅台一带顺利地渡过了赤水。

这一次渡赤水和前面几次都不太相同,毛泽东下令这次要大张旗鼓地过去,要让每一个国民党士兵都知道我们渡过赤水了。

四渡赤水,虚实结合下的惊天妙手

如果说前面的三次渡过赤水都或多或少有点无奈的话,那么这第4次渡过赤水则是化被动为主动的一招惊天妙手了,这是一场在今天看来也同样让人热血沸腾的战役,除了用兵如神似乎也没有别的词汇可以形容毛泽东了。

渡过赤水后,我军在古蔺县城一带击溃了敌人一个团,毛泽东命令佯攻部队大踏步前往古蔺,中央电台也在古蔺一带频繁发报,造成一种我军要从古蔺突围,北过长江或金沙江和四方面军会合的假象。

蒋介石果然上当,他急令川军守卫好长江防线,随后滇军北上不给红军过金沙江的机会,周浑元和吴奇伟部共七个师在黔军过来接替后渡过赤水,郭勋祺部则从茅台一带先过赤水,这一次蒋介石布下了天罗地网,红军除非有翅膀否则无路可逃。

因为蒋介石觉得这有可能是他和毛泽东的最后一战,他还特地跑到了贵阳指挥,他很有自信,相信过不了几天就能看见朱毛红军被消灭的消息了,也许还能活捉毛泽东呢。

他愈发地期待这一天,而毛泽东还真来了,可俘虏却不一定是谁了。

在蒋介石下令赤水河对岸的国民党军队全部过去后,毛泽东大手一挥,红军主力四渡赤水,从吴奇伟部队之间的几十公里穿插了过去,从此一个往北,一个往南。大家大路朝天,各走一边。

渡过赤水后,贵州已经是一片空虚了,毛泽东让红军打出“到贵阳活捉蒋介石”的旗号,这一下,蒋介石可真有点慌了,贵阳可才一个团的守备力量,于是他让距离较近的孙渡部迅速赶来支援。

看着及时赶到的孙渡,蒋介石这才松了一口气,没想到毛泽东这么狡猾,原来往北是虚招,实际是冲他来了,所幸孙渡就在附近,这下红军可没戏唱了。

蒋介石想得很好,往北也确实是虚招,只是毛泽东并非冲他而来。

不久,蒋介石又收到了一份电报,红军攻贵阳是假,此时大部队正前往乌江,欲和红二、六军团会合,蒋介石这才恍然大悟,看来攻贵阳还是虚招,毛泽东真正的目的还是过乌江,于是他又让救援贵阳的部队调转枪口,往东而去。

但显然,蒋介石还是恍然大悟的有点早了,渡乌江还是虚招。

只见疲惫不堪的国民党军部队赶到乌江后根本就没见到多少红军,此时的红军早就从贵阳与龙里之间穿过去到达云南了。

此时的云南总共才3个旅,龙云为了保卫昆明把3个旅全调到了周围,可毛泽东却根本不往昆明去,只见他一个迂回,看了昆明一眼,畅通无阻的向金沙江去了。

这一下,也让我军彻底摆脱了几十万国民党军的围追堵截,四渡赤水,完美收场。

四渡赤水之后,我军又接连巧渡金沙江,飞夺泸定桥,最终在川西和四方面军胜利会师,然后又过雪山、怕草地进入陕北,在陕北,毛主席指挥了八路军和新四军打了抗日战争,随后又带领解放军解放全中国。

四渡赤水既是毛主席带领中国共产党走向胜利的开头,也是最为艰难的一次历练,也正因为如此,毛主席才把四渡赤水作为他的“得意之笔”。