三武一宗灭佛好还是坏_三武一宗灭佛事件原因

儒释道在古时被并称为“三教”。不过其中的儒教(与儒家和儒学还是有区别的)和道教是中国的本土宗教,既是圣贤所创,又与传统文化习俗息息相关,所以被接受的程度较高。

哪怕在历史上发生过焚书坑儒或是太平道、五斗米道造反这样的事件,也没有造成什么负面的影响。而且经过不断的自我改造,儒教和道教与统治者间的关系也越来越和谐,相处得越来越愉快:

“仲尼,儒者之圣也;老子,得道之圣也。儒教近而易见,故宗之者众焉。道意远而难识,故达之者寡焉。道者,万殊之源也。儒者,大淳之流也。三皇以往,道治也。帝王以来,儒教也。”(《抱朴子内篇·卷七·塞难》晋·葛洪)

佛教就不一样了。佛教诞生于南亚这块神奇的土地,虽然其原始教义与华夏传统的世界观、价值观有重合的部分,但总体而言还是充满了浓厚的异域风情和让人感觉奇奇怪怪的仪式、习俗。比如佛教刚传入中国时,当时的东汉人就对“剃度”这种事情感到不可思议——毕竟汉人都讲孝道,而孔夫子在《孝经》开篇即警告大家:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”所以剃光头在大汉朝是没有出路的,佛教也因此被当成异端,直到西晋时仍有律令严禁汉人出家为僧。

不过华夏文明从来都是宽和包容的,任何外来事物要想在这片土地上立足,只要肯“融合”就没有什么大的问题。虽然那些拒绝融合的下场都不太好,比如被赶走什么的(匈奴、突厥、蒙元等),虽然那些愉快的接受融合的,也是要么消失得更快,要么就变得连妈妈都不认得他……

佛教也是如此。在这个外来宗教彻底转变为中国本土宗教期间,波折自然也是少不了的,比如著名的“三武一宗灭佛”事件。

先让我们简单回顾一下“三武一宗灭佛”事件。

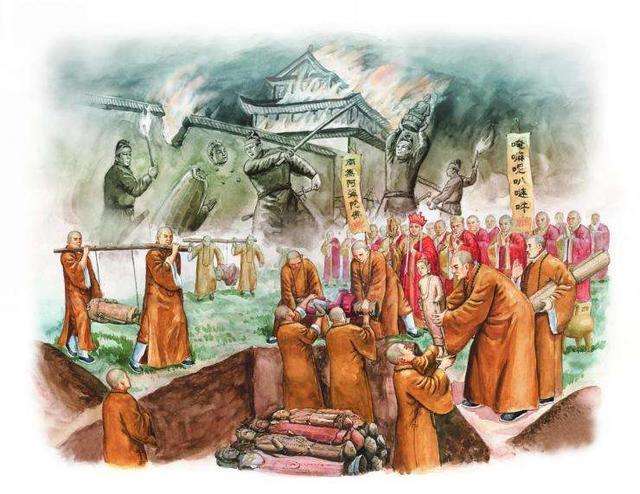

1、太武法难。

北魏太平真君五年(公元444年),太武帝拓跋焘下令严禁国人私养沙门,并限期交人,凡隐匿者一概满门抄斩。次年,羌人盖吴发动叛乱,拓跋焘率兵平叛时,在长安的一座寺院中搜出兵器,涉嫌与盖吴有关。拓跋焘大怒之下不但诛杀了全寺僧众,并在崔浩的推动下下令斩杀长安所有僧人、焚毁天下一切经像。

不过当时的太子拓跋晃笃信佛教,虽然竭力劝阻不成,但毕竟拖延了灭佛令的实施,使得一部分僧人得以逃脱、佛经佛像得以藏匿。不过北魏境内的大小寺院仍遭到了毁灭性的破坏,几乎无一幸免,史称“太武法难”。

正平二年(公元452年),拓跋焘被宦官宗爱所弑,随后文成帝拓跋濬即位。拓跋濬跟他爹拓跋晃一样崇佛,不但立即废掉了禁佛令,还下诏大力复兴佛教,更是亲力亲为开凿了著名的云冈石窟。不但拓跋濬如此,此后的北魏皇帝也大都信佛,佛教在中国的首次大规模传播和兴盛,也正是从北魏开始的。

不知太武帝拓跋焘泉下有知,会作何感想。

2、北周武帝禁佛。

北周建德三年(公元574年),周武帝宇文邕下诏,不但禁佛,连道教也捎带脚一块收拾了:

“丙子,初断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门、道士,并令还民。并禁诸淫祀,礼典所不载者,尽除之。”(《周书·卷五·帝纪第五》)

3年之后,宇文邕又借平灭北齐的势头,近一步巩固禁佛的成果,毁掉寺庙4万余座、强迫近300万僧尼还俗,几乎占到全国人口的十分之一。

不过相比于拓跋焘的灭佛令、动辄杀人盈野,宇文邕的手段相对温和,只禁不灭——只要僧尼乖乖的还俗为民、编户纳税就好,对杀人的兴趣不大。

3、会昌法难。

李渊立唐之后,认了老子当祖宗,自然要信奉道教。于是在唐初之时曾有过一次规模不大的禁佛运动。不过此时佛教已经被社会广泛接受,信徒之广泛前所未见,哪怕是李渊的子孙也不能例外。尤其是在唐宪宗李纯敕迎佛骨于法门寺后,更是掀起了全国性的崇佛热潮,此后的唐穆宗李恒、唐敬宗李湛、唐文宗李昂也迷信佛教,使得佛教势力在唐朝进入了鼎盛时期。

不过唐武宗李炎信道,对佛教不感冒,再加上寺庙僧尼中贪婪作恶者层出不穷,于是自即位起就大力禁佛。他采取的措施有严格限制剃度、强迫僧尼还俗、拆毁寺院、没收寺产等等。根据《旧唐书》的记载,李炎在位期间拆毁寺院近5万座(其中绝大多数是民间私造的寺院)、还俗僧尼26万余人,还没收田土数千万顷、奴婢15万人。

4、一宗法难。

后周显德二年(公元955年),周世宗柴荣下诏禁止私自出家,必须接受国家的严格监督;禁止私建寺院,否则一律拆毁,并对事主课以严刑;搜剿民间的佛像、铜器用于铸钱,胆敢私藏5斤以上的一律处死。在柴荣的禁佛令下,后周攻毁去寺院3万余座,佛像及各种法器无以计数,史称“一宗法难”。

“三武一宗灭佛”事件背后的抢劫冲动。

“三武一宗灭佛”事件虽然背景各异,但却有着一个共同的目的,那就是对于蓬勃兴亡的“寺院经济”进行打劫。

佛教与道教、儒家最大的不同在于,其虽然打着清心寡欲的旗号,实为社会财富的“吞金兽”。寺院僧尼以布施为名,占据了大量的财富、土地,同时还不向官府纳税:“寸绢不输官库,斗米不进公仓”(《广弘明集·卷二十四·谏仁山深法师罢道书》唐·道宣),以至于“十分天下之财,而佛有其七八”(《旧唐书·卷一百一·列传第五十一》)。

因为寺院僧尼享有不纳税、不服役的优待,导致官府损失了大量的兵源、劳力和税源。据有关史料统计,北魏时全国有僧尼200万、北齐和北周有500万、唐武宗时也有30万,成为当时除勋贵王公以外最大的特权阶级。

此外,佛讲平等,实则等级森严,尤其是对依附于寺院的底层民众的剥削压榨更甚于俗世,尤其是寺院放高利贷最为臭名昭著。僧寺对于民众的残酷压榨,经常引起强烈的反抗,造成社会的动荡:

“往在北代,有法秀之谋;近日冀州,遭大乘之变。皆初假神教,以惑众心,终设奸诳,用逞私悖。太和之制,因法秀而杜远;景明之禁,虑大乘之将乱。”(《魏书·卷一百一十四·志第二十》)

而“三武一宗灭佛”都是发生在乱世。乱世的特点就是有兵就是草头王,而要想有兵就得有钱,而统治者在这个时候偏偏普遍缺钱,所以抢劫的欲望都比较旺盛。

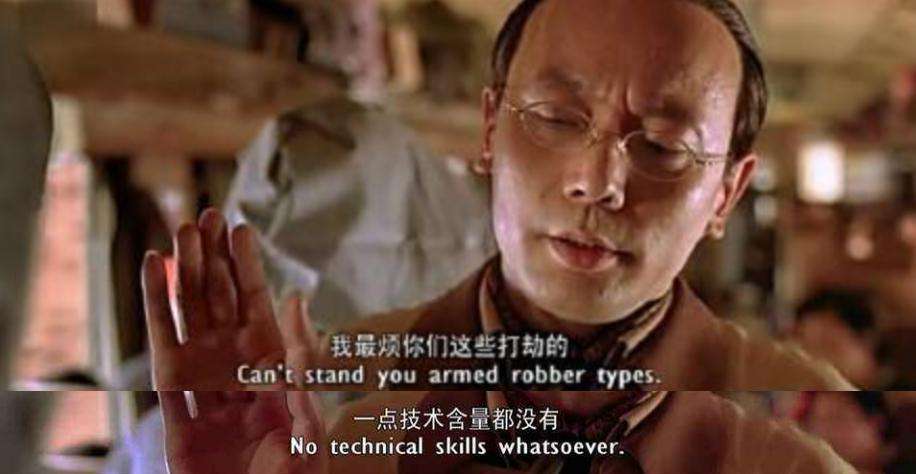

黎叔说抢劫没有技术含量,其实不然,尤其在乱世,如果乱抢一气不是事倍功半就是纯属找死。而要有技术含量的抢劫,首先要明确好对象。

乱世中的百姓没什么抢劫的价值,勋贵豪族必须要拉拢(和平时期倒是抢劫的首选),而跟那些并立的政权争夺的是天下,而要争夺天下首先得有钱……

那么谁既有抢劫的价值又比较好抢?主业是念经同时又肥得流油的寺院僧尼当然是首选。

因此,各种灭佛的手段也大同小异——毁佛、禁佛不是目的,重要的是没收寺院财产(比如柴荣融佛像铸钱)、土地,这抢的是浮财;同时强迫僧尼还俗,使其编户纳税、服役,这更是长期的财源。

反正“三武一宗”都没白忙活,都是收获满满。

“三武一宗灭佛”的小差异——胡人皇帝更重“名”,汉人皇帝更重“财”。

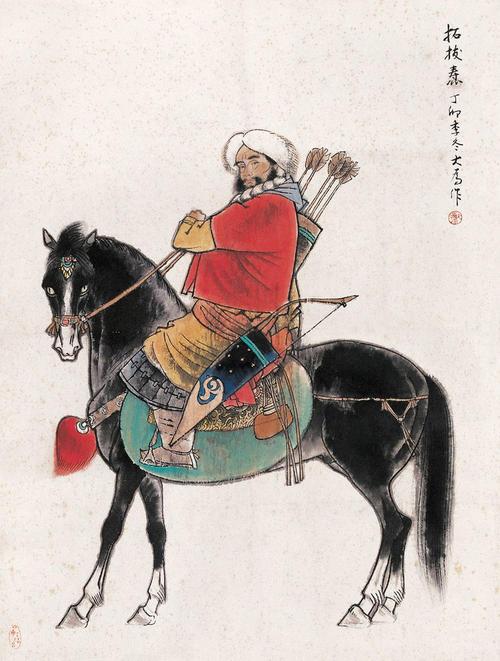

在我们的印象中,鲜卑人对于汉文明的接受度是最高的,融合性也是最主动,甚至直接把自己“融”没了……这个认识大体是没错的。不过我们可能了解更多的是元宏的“孝文汉化”,其实太武帝拓跋宏和北周武帝宇文邕在这方面的作为也毫不逊色,而证据之一居然就是灭佛。

拓跋焘对于汉人将鲜卑人视为胡人非常不满,他的志向是一统天下,也认识到要想成为以汉人为主体的华夏共主,就必须倡导儒教。所以他对于佛教这个同样属于“舶来品”的宗教非常敏感,称佛祖为“胡神”,称佛经为“胡经”,并坚决与其划清界限,甚至不惜挥起屠刀大开杀戒。

同为鲜卑人的宇文邕与拓跋焘的想法很相似,他曾多次表示自己是华夏人,不属“五胡”之列。为了表现出对汉文化的认同,他非但崇儒而且信道,就是对佛教这个“胡教”死活看不顺眼。不过宇文邕禁佛的手段相对温和,基本没有杀人,而且对于真正德行高尚的僧人,也予以一定的重用。

而作为汉人的李炎禁佛就没那么多想法和讲究了,原因就是一个字:穷。当然柴荣还会说:我更穷。在五代晚期那个遍地废墟、民生凋敝的时代,他甚至穷到了需要融毁佛像铸钱的地步,还有什么可讲究的?